人脑是一个复杂而巨大的系统,认知与思维过程也是极为复杂的过程。为了理解一个复杂的大系统,我们通常的作法是,先把一个复杂的大系统分解成几个复杂程度较低的子系统,研究子系统的功能和各子系统之间的关系,从而达到理解大系统的目的。所谓总体大于部分之和,就是指只由子系统的功能不能完全说明大系统的功能,还需要加上子系统之间的关系,这个“关系”就是“大于”所多出来的部分。零件的堆积不是机器,零件按一定位置装配好才能产生机器的功能,这一定位置就是零件之间的“关系”。这就是科学分析的方法,或称为还原论的方法。如果通过分析得到的子系统都容易理解,它们之间的关系也是明确而可以理解的,那么这个分析就算大功告成。如果得到的子系统仍然不容易理解,我们可以把该子系统看成一个大系统,进一步分成更小的子系统,重复上面的分析过程,直到完全理解为止。如果在分析过程中出现一个既不容易理解,又不能进一步分析下去的子系统,那么我们可以说这是一个失败的分析。把系统分为子系统的方法是很自由的,但分析也受到明晰性的约束,如果分析所得的子系统或它们之间的关系难以理解,分析也不能说是成功的。对于一个极其复杂的系统来说,如果我们一下子把它分析成大量的基本子系统,那么由于子系统的数量太大,子系统之间关系过于复杂而难以理解,这种分析是难以成功的。例如把大脑看成是一百亿个神经元组成的系统对于理解大脑的帮助不大,把人看成细胞的组合或把社会直接分析到个人都导致关系不清的结果,对于系统的理解和掌握是不利的。因此对于极其复杂的系统来说,先分解为少数的子系统,再分为孙系统、重孙系统的作法,更容易实现分析的明晰性。分析过程中的这种“辈分”关系就构成了系统的阶层性,这种阶层性靠指数爆炸的帮助,使我们有可能用少数的共同原理和机制去掌握极其复杂的大系统。这就是分析复杂大系统时阶层分析的必然性,可以称之为逐层的还原论。例如我们可以把人体分为消化系统、循环系统、神经系统、呼吸系统、生殖系统等各个子系统,各系统再分为器官,器官之下又有组织,组织再分为细胞。这样,人体就分为系统、器官、组织、细胞四个层次,比从细胞直接理解人体要容易理解得多。各层次有各层次的原理和机制,上层的原理可以由下层子系统的功能和子系统之间的关系等下层原理来解释。相邻的上下层之间,下层对上层的解释能力很强,但是对于不相邻的层,要想用下层原理来解释上层通常是很困难的,否则中间夹着的阶层就成为多余的层了。

对于像人脑的认知与思维过程这样的极为复杂的系统中的复杂功能,要想得到全局性的说明当然必须进行分层的解释,层次分得不够就会造成理论上的困难。我们把与认知有关的各种概念粗略地分为如图4.1那样的7个层次。7个层次又可以归纳为4层。

分层的基本原则是上层概念可以由其相邻的下层概念加以解释。由于有些概念涉及不止一层,各层次之间也有相互作用和影响,所以不应把这种分层看得过于绝对。这种分层只是给出大致的相对位置,说明这些概念之间的上下级关系。进一步的说明,有可能需要更细的分层,这里只是一个全局性的初步分析,以表现关于认知的大致轮廓。有些重要的概念,例如学习、记忆等没有列在某一层次之中,这是由于这些概念含意很宽,几乎涉及所有层次,在不同层次中有不同的机制,只能在各层次中分别说明。以下我们用计算机和电视机作为参照,说明各层次的大致内容和相对位置。

![]()

文化层〈 逻辑、科学、宗教、艺术

〉语言、符号、技能、行为

![]() 心理层〈

感知、意识、感情、感受

心理层〈

感知、意识、感情、感受

〉神经网群体、分类、预测

![]() 生理层〈

神经原网络、模式、联想

生理层〈

神经原网络、模式、联想

〉神经原、兴奋、抑制、感觉

![]() 物理层〈

生物物理、生物化学

物理层〈

生物物理、生物化学

按自下而上的顺序,第一层是属于物理层的生物物理、生物化学层次,这一层对应着与计算机和电视机有关的说明晶体管工作原理的半导体物理学。这一层次已经有不少人做了大量的工作,例如研究神经冲动传导的电化学机制,研究突触权值变化的物理和化学机理,研究神经细胞兴奋与抑制的生物物理和生物化学机制等等。在这一阶层上与学习和记忆有关的是突触权值(与其他细胞的连接强度)变化的机制。这个层次由于与心理层次隔了几层,因此直接用物理或化学原理去说明认知是极为困难的,就像想用固体物理学来说明计算机和电视机的原理一样。有一些化学家或生物化学家试图从化学的角度来研究认知,从多年以前的“恐暗素”实验,到后来的一些关于认知研究的从生物化学立场的探讨,例如Michael Conrad(1986)所提出的用酶与蛋白质之间的特定结合来解释模式识别的分子信息处理模型。虽然蛋白质与酶的种类有可能多到足以对我们的概念全部进行编码,但是这种分子学说由于其非阶层性,对于说明更复杂的心理活动是很困难的。

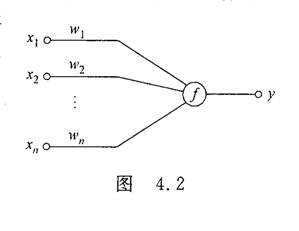

第二层涉及生理层和物理层,中心内容是研究单个神经元的特性、神经元与其他神经元之间的信息传递以及神经元内部的信息处理。其研究领域属于神经生理学和人工神经元网络的基础部分。参照计算机和电视机,这一层相当于单个晶体管的工作原理。从神经生理学角度对神经元进行研究,往往得到一些较为逼真的数学模型,这些模型通常比较复杂,以至于可以说一个神经元的功能就可以相当于一个微处理芯片。但是从分层解释的角度来看,过于复杂的模型用于对上层(神经网)的说明是不适当的。因此我们比较倾向于采用人工神经元网络研究中所用的尽可能简化的模型,例如图4.2所示的模型。其中的

Xl,X2,…,Xn代表神经元各树突的输入信号,叫,W1,W2 ,…Wn代表各个树突的权值,通过神经元的兴奋,在轴突上产生的输出信号y可以用下式表达:

y是各输入与对应权值的乘积之和的函数,函数f可以是阈值函数或是Sigmoid函数。当然,神经元的数学模型还有很多,我们选择这一个作为例子只是因为它比较简单而又能够说明很多问题,在第二章里我们曾经用这个模型说明过权衡利害的“中庸算法”。在这个层次上学习和记忆表现为各权值在神经元工作过程中的变化,关于神经元学习的算法很多,我们只举一个经典的Hebb学习算法为例,这个算法是D.O.Hebb在4 0年代提出的,其他算法大多是这种算法的改良。用图4.2p的模型和符号,Hebb学习算法可以表现为:

Hebb学习准则的基本意思是,如果两个神经元同时兴奋,则连接这二者的突触的权值就应加大。上面的式子是由这个原则积累得到的。式中的t代表次数。Hebb学习准则及其改良版足以说明其上一层的神经网的学习算法。

第三层是属于生理层的神经元网络层次。位于这个层次上的研究领域有神经生理学和人工神经元网络两方面的研究,这两个方面密切相关,互相参照,相互补充,相互验证。这个层次可以对应于计算机或电视机中的基本电路层次,例如门电路、触发器、放大器、振荡器等等。仍然是出于说明的简单性要求,在这一层我们以人工神经网作为主要内容,适当参考神经生理学的成果。在这一层次上学习与记忆主要表现在神经网的一些基本功能,例如自组织功能、映射与函数逼近功能、联想存储器功能等等。

第四层是神经网群体层,关于这一层以及再向上的层次研究得还很不充分。神经网群体是一个比较宽泛的概念,群体本身可以具有复杂的层次和模块结构。这一层相当于计算机中的存储器、运算器、控制器、接口等各功能部件,或电视机的高中频线路、视频放大、音频放大、彩色解码、扫描线路、显像管等功能部件。由于群体所具有的多层结构,这一层所说的群体的结构与更上一些层的功能有关,而这些功能有很多是目前还没有完全弄清楚的,因而我们暂时不在结构上作进一步分层,只是用一个宽泛的群体概念来代替更具体的结构分析,而在以上层次中主要讨论功能的分层,为实现这些功能所需的结构分析准备前提条件。这一层次涉及心理层与生理层。在功能方面,这一层讨论心理层中基本层次的功能,例如分类与模式识别,动作模式生成、局部预测、智能模型(Mental Model)等等。学习和记忆则体现在这些功能的生成过程之中。

第五层可以称之为意识层,这一层处于心理层的中心位置,所研究的主要问题与心理学的研究层次基本一致。这个层次对应于计算机或电视机的整体结构。虽然在意识层中主要从功能入手进行分析,但其分析的结果将对于构筑高度智能系统的结构和理解大脑的组织结构具有指导意义。也就是说意识层对于智能系统的总体结构起着决定性的作用。意识层所研究的主要问题是意识、情绪、知觉、行为、思考等高级神经活动,并力图用低一层次的原理对这些活动加以解释,从而通过分析得到构筑具有这些功能所需结构的线索。学习和记忆在这一层次中表现为意识对于学习过程中指数爆炸的回避作用,情绪评价对于学习和记忆的指导作用、知觉对于复杂学习过程的必要性,行为的学习过程、思考方式在学习过程中的变化以及情绪评价值通过学习而变化的过程等等。

第六层是语言层,这一层次涉及心理层和文化层,与认知系统的硬件结构有关,但影响不像意识层那样大。语言层对应着计算机的操作系统和电视机的制式,这些都与硬件有一定的关联,但又对硬件有一定的独立性。这一层主要的研究对象是语言、符号表现、技能的发达等等。符号表现是语言概念的推广,包括姿势、图形、表情等各种表现手段,以及对这些表现的理解能力,语言只是符号表现的一个特例。技能是指经过复杂组织的动作而产生的熟练行为。符号表现能力或语言的使用也是一种技能。掌握语言的能力与硬件有关,依赖于大脑皮层的语言中枢,以及操作发声器官的运动中枢,但是说哪种语言却又取决于文化环境。因此语言能力是生物遗传的,而具体的语言结构则产生于文化进化。包括符号表现在内的其他技能也是一样的,一方面依赖于认知系统或脑的硬件结构,一方面又取决于文化环境。如同操作系统是计算机软件与硬件之间的接口一样,语言层是心理层与文化层之间的接口。在语言层中关于学习和记忆体现于心理层中一些原理的具体应用和复杂的组合,以及文化层与心理层在学习方面的关联。

第七层可以称为逻辑层,完全属于文化层次。这一层相当于计算机的应用软件或电视系统中的电视节目。文化层中的问题与硬件系统的关系较弱,原则上计算机的软件可以在不同结构的计算机之间移植,电影或舞台剧也可以在电视系统中播出。属于逻辑层的内容包括逻辑、科学、宗教、艺术等所有文化现象。学习和记忆在这一层里表现为文化的进化过程、个体认知与文化环境的相互作用、高水平的发明创造等等。把这一层称为逻辑层是有其特殊用意的,它强调逻辑是文化进化的产物,是认知的上层建筑,而不是其基础。语言层的名称也具有类似的意义,即认知是语言和符号的基础,对认知的心理层的理解有助于说明语言、符号和逻辑,但反过来用语言、符号和逻辑推理来说明认知和思维过程则是极为困难的。虽然乔姆斯基早就指出语言是基于人的天生的能力,但直至今日我们对于这种天生的能力还几乎是一无所知,没有找到可以支持所有语言的人类统一语法。其原因就是对更深层次的认知与思维过程不够清楚。

有了这样一个粗略的分层,我们在讨论与认知有关的具体课题时,就可以知道这个课题在整个认知问题中的位置,这个课题与其他课题之间的关联。例如为了研究这个课题需要先解决哪些其他课题作为必要的预备知识,这一课题的解决又应为哪些更高层的其他课题准备条件,因而这一课题中哪些研究方向和结论是重要的。通过理解某个课题在认知科学中的位置,才能定出关于这个课题的有效的研究方针。通过分层,使我们对与认知有关的各个研究领域在整体理论中的位置及重要性,以及它们之间的相互关系和研究的先后顺序有所认识。从认知科学的现状来看,我们认为当前最困难因而最引起我们兴趣的问题是心理层的问题,这是由于心理层以下的生理层和物理层已经形成了发达的研究领域,研究的方法比较完备,成果也很多,而心理层则基本上还处于盲人摸象的局面,只有一些零散的猜测,未能形成体系,因而使得心理层以上的层次研究起来比较困难,缺乏必要的基础。

按照控制论、信息论和系统论的基本观点,我们对于心理层的认识偏重于其信息模型,或者说是数学模型。因此物理层次中的物理、化学原理对我们来说重要性就不太大。一旦通过物理或化学原理的分析得到信息模型,物理和化学原理本身就可以舍弃了。例如某种信息是通过物理方法还是化学方法传递,在信息模型中只表现为传递的速度和范围,物理和化学现象本身并不重要,是可以互换的。例如从信息模型的角度看,只要能做出逻辑的与非门,就可以组成计算机,至于与非门利用什么样的物理原理来实现,对于计算机的原理是没有什么影响的。例如可以用凸轮等机械装置,也可以用继电器、气体或液体的阀门、射流元件、电子管、晶体管、磁放大器、生物神经元、光器件、超导器件等等,物理层的变化只体现于价格、体积、速度等因素,对于计算机的信息模型是没有影响的。物理层与心理层之间隔着生理层,因此直接影响很小。某种信息模型怎样在物理上实现,是一个技术与经济问题,不是信息理论上的问题,而一个信息模型是否可能在物理上实现,才是重

要的信息理论问题。由于物理层与心理层没有直接关系,而且这方面的研究已经比较成熟,所以本书不准备讨论物理层次的问题。