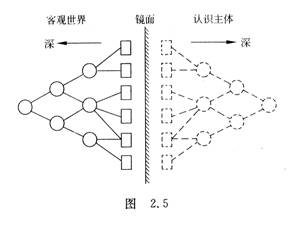

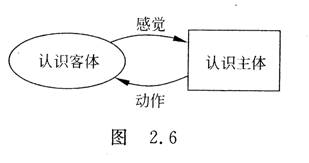

为了理解认识论的逆镜模型,先要说明一下认识论的正镜模型,即通常所说的反映论的模型。这个模型示于图2.5图中的左半部分相当于图2.3旋转了90度。方块表示我们能够直接观察到的客观现象,圆圈则表示这些现象背后隐藏着的客观

规律,或称为自然的身躯。连线代表这些自然规律与现象的关系,即现象总是受客观规律支配的。这些自然规律又有深层与浅层之分,浅层的规律受深层的规律支配。为了表示主观认识与客观实在之间的“反映”关系,在主观世界与客观世界之间放了一面镜子。按照一般几何光学的习惯,画斜线的一方是镜子里面,这个镜子面对客观世界。在这个模型中,客观世界是实在的,在图2.5中用实线表示,而主观的认识则是客观实在的“映像”,相当于光学中平面镜里的“虚像”,在图中用虚线来表示。主观部分中虚线的方块表示从现象中直接得到的感觉,而虚线的圆圈则代表头脑中的概念和理论。连接它们的虚线则表示理论对现象的解释关系,以及深层理论对浅层理论的解释关系。如果我们的认识之镜是个理想的平面镜,那么镜子里面的虚像将和镜子面对的现实是完全一致的,这相当于理想的认识状态,即我们头脑中的理论与支持客观世界的规律是完全一致的,也就是说我们获得了真理。这就是我们通常所说的我们的思想符合客观规律的含义。

但是,这个被一般常识所接受的认识论模型如果认真地加以分析和研究,就会发现其中包含着很多引起理论困难的假定前提。

首先,在客观世界中是否像我们想象的那样存在着那种支配着现象的客观规律。如果我们相信上帝按照他的合乎理性的方案

创造了整个宇宙的话,那么客观世界中存在着规律这一假定就是合理的,否则这个假定就仅仅是一种不可证明的形而上学的信仰,是缺乏科学根据的。根据“丑小鸭定理”,在完全脱离主观评价的纯客观世界中,不存在任何分类所依据的准则。这就是说,纯客观的世界是一个混沌的世界,是无法进行分类的,而分类又是一切规律所必须依据的前提。因此在一个脱离认识主体的主观评价的无分类混沌状态的纯客观世界中存在着规律或某种客观成立的理论是不可想象的。这就像“在人类诞生之前是否有动物存在?”这样的问题只有在人类诞生之后才有意义一样,如果真的在人类诞生之前又有谁能提出这个问题呢?正如我们拿到一枚古钱,上面印着256.B.C,(公元前256年)我们立刻可以断定这是个伪币。

反映论模型所依据的第二个假定是我们的感觉不会欺骗我们。在理想的平面镜中,客观的现象如实地反映到了主观的感觉之中,虚线的方块与实线的方块是完全一样的。关于感觉的真实性假定显然站不住脚,心理学的实验已经向我们揭示了大量的错觉实例。脑神经科学则告诉我们,各种感觉得到的神经脉冲信息在进人大脑之前和之后都受到了肆无忌惮的加工(或者叫做歪曲),这些信息被变换、被分割、被取舍、被重组,这些处理不管是按什么原则进行,至少有一点可以肯定,即这些处理不是按照“高保真”的原则进行的。彩色电视机能够设计成功,正是巧妙地利用了人的视觉“缺陷”,电视里的黄色可能与生活中的黄色具有完全不同的光谱成分,但我们甘心受骗而不会感到不快。

反映论模型隐含的第三个假定是我们的认识之镜具有光学镜子所不具备的穿透力。我们不仅可以正确地感觉到现象,而且可以透过现象看到现象背后的本质,这样才有可能在认识主体中“反映”客观规律,才有可能发现真理。也就是说,图2.5中虚线的部分才有可能与实线的部分保持一致。使得这个假说成立,是各种认识论都曾面临的最困难的理论问题。最简单的方法是,干脆假定人的认识之镜确实具有这种穿透力,可以直接看透现象背后的规律,感性认识可以自动地产生“飞跃”,变成理性认识。但是这种假定是令人难以接受的。如果我们假定所有人的认识之镜都有这种穿透力和飞跃能力,那么在人类诞生之初就应该已经掌握了真理,这显然不符合事实;如果我们假定只有极少数的圣人、贤人才具有这种能力,那么我们就把人类认识世界的能力建立在极其偶然的突然变异的基础之上,而且难以解释为什么圣人的看法因人而异。这种假定就像活力论的“生命力”假定一样,几乎不能引出任何新的理论内容。脑神经科学、计算机科学、逻辑学等自然科学也都不能对这种穿透力提供支持。因此,大多数的认识论理论都不假定这种直接的穿透,而企图用从直接的感觉之中抽取背后的

规律或本质。围绕着间接得到真理的方法,从古至今存在着经验论和先验论之争,但两种理论都存在着难以克服的缺陷。经验论主张通过感觉的重复和联合,可以建立起正确的认识。人工神经网络的研究正是立足于这样的哲学认识论基础。但是人工神经网模型的研究也揭示了经验论的缺陷。第一个问题是,人工神经网络对付简单问题是可行的,但是随着问题复杂程度的增加,解题的运算呈指数爆炸的增加,单靠经验就不可能得到复杂和高度的认识。这是个工程可行性的困难。第二个困难更有哲学意味,也就是即使我们可以得到一种认识,也不能自动地保证这种认识与客观规律是一致的。也就是说不能保证图2.3中的虚线与实线是恰成镜像关系。这是因为从原理上讲对于任何有穷个的现象或感觉都会有无穷多的理论或解释与之符合,这是莱布尼兹早已从逻辑上加以证明了的。我们可以用一个简单的例子来说明这一点。我们通过观察得到的数据在纸上画出有限个点,然后我们用一条曲线或函数来表达所要得到的规律。很显然通过这些点的曲线有无穷多条。这种局面相当于数学中的反问题。在这种情况下,我们通常是人为的设定一个评价准则,从中选出最佳的曲线,例如最光滑的或符合某个先验理论的曲线,这是工程上常见的作法,但在哲学上引起困难,因为无法解决我们这种主观选择能否保证与客观规律相一致的问题,主客观一致的问题对于先验论来说也同样是困难的。先验论假定我们的头脑中事先存在着某种先验的知识或认知结构,这一点确实是难以否认的。问题在于这个先验的认知结构是什么,以及它是怎样保证主客观一致的。黑格尔的想法是我们的大脑与宇宙的运行包含着相同的逻辑结构,因此可以保证主客观的一致。这个想法隐含着一神论的形而上学支持,需要假定上帝按照这个逻辑创造了世界,而且在创造人的时候把这个逻辑放入了人的头脑之中。也就是假定我们的头脑中持有上帝的一部分蓝图。这个假定对于不具备一神论深层精神结构的人来说是难以接受的。康德对先验论和经验论进行了综合,并且提出了时间、空间、因果性等一些先验范畴作为认知的根据,但是康德自己也并不认为这些先验范畴可以保证主客观的一致性,因而不得不制造存在于认识之彼岸的“自在之物”的概念。

正镜模型是一个基于本体论的包含真理概念的模型,不论这个本体论是唯心主义的还是唯物主义的,真理的概念都会带来类似的理论困难,即使是波普尔或皮亚杰这种进化形式的认识论,只要不放弃真理的概念,都无法逃避主客观一致的义务。休谟问题就是这种理论困境的集中表现。我们通常认为,预测和对预测的检验是有助于检验真理性的。例如通过已知的有限个点我们可以任意画出无限条曲线,可是要让画出的曲线使下一个实验数据点也正好落在这条曲线上则要困难得多。但是从理论上看,使得以后的有限个点正好符合的曲线仍有无限多条,也就是说预测检验也不能作为惟一性的保证,因此不能作为真理的合乎逻辑的证明。

正镜模型所带来的一连串的理论困难,迫使我们从根本上重建认识论的理论体系,即建立认识论的逆镜模型。为了更好地理解逆镜模型,我们先介绍一个笛卡尔妖魔的概念。有些读者可能对谈科学而使用妖魔的作法感到奇怪,实际上这是在科学中进行思考试验的常套手段。例如在物理学中就有过两个著名的妖魔——麦克斯伟妖魔和拉普拉斯妖魔。麦克斯伟妖魔是这样一个思考试验:一个密封的装有气体的箱子,中间用隔板将箱子隔成两部分,隔板上开一个可以开关的小窗,由一个极小的小妖即麦克斯伟妖魔管理这个小窗,小妖随时观察着向小窗飞过来的气体分子,如果隔板右方的分子高速飞向小窗,小妖就打开小窗把这个高速分子放到左边去,如果右边飞来的是低速分子,就关上小窗把它挡回去,对于左方飞向小窗的分子则采取相反的政策,只让低速分子通过小窗到右边去,而把高速的留在左方。如果有了麦克斯伟妖魔,箱子将自动地左边变热而右边变冷,这意味着违反热力学第二定律,制造出第二类永动机。麦克斯伟妖魔是不可能实现的,这是可以从量子力学得到的结论。但是麦克斯伟妖魔体现了人类合乎经济原则的热烈追求。

拉普拉斯妖魔是物理决定论的一个理想化表现。在牛顿力学中,一个力学系统在某一时刻的各质点的位置和动量将完全决定其后的全部过程。拉普拉斯妖魔是假设有一个神通广大的妖魔,他可以掌握整个宇宙所有质点现在的位置和动量,那么这个妖魔就可以准确地预测整个宇宙未来的全部事件。拉普拉斯把物理决定论提高到哲学的高度,在拉普拉斯决定论的世界中,主观能动性或自由意志之类的概念是没有容身之地的。量子力学的测不准原理和混沌理论的误差放大过程对于物理决定论来说是深刻的问题,但在哲学决定论的世界中引进随机因素也不能拯救自由意志。这个问题对于认知科学来说相当重要,后面还要继续探讨。拉普拉斯妖魔体现了人类对于预见力的强烈愿望。

举这两个妖魔的例子是为了说明在科学领域引进妖魔的合法性,下面我们就来说明笛卡尔妖魔的概念:在道格拉斯·R·霍夫施塔特和丹尼尔·C丹尼特合著的《心我论》中文版(上海译文出版社)的《译者的话》中有这样一段:“法国哲学家笛卡尔在1641年曾设想过一个十分著名的思维实验。他这样问自己:‘我怎么知道自己没有在受一个魔鬼的欺骗呢?这个魔术通天的魔鬼想引诱我去相信存在着外部世界(和我自己的身体)。’也许这位说过‘我思故我在’这句名言的笛卡尔认为除了魔鬼之外,惟一存在的东西就是他那不朽的灵魂了。这种怀疑主义的论点至今还在流行。随着当代医学科学的进步,这个古老的思维实验又有了现代的说法:我怎么知道某些心狠手辣的医生没有趁我熟睡之际切除了我的大脑?这些居心叵测的医生把我可怜的大脑贮存在一个生命维持系统内,用各种各样假的刺激来戏弄、欺骗我的大脑。”笛卡尔的这个想法写在他的《形而上学的沉思》里。我们称笛卡尔所设想的这个魔鬼为“笛卡尔妖魔”。我们可以想象出一大堆技术上的理由来论

证“笛卡尔妖魔”在物理上的不可能性,但是正如物理的不可能并不影响拉普拉斯决定论对自由意志的否定一样,技术上的困难并不损害笛卡尔妖魔的哲学意义。即使从技术可行性的角度看,笛卡尔妖魔所遇到的困难也比拉普拉斯妖魔少得多。例如对于拉普拉斯妖魔要求了解宇宙中所有质点的状态,那么就会出现一个问题,拉普拉斯妖魔自身是否由宇宙中的质点构成呢?如果回答“是”,那么拉普拉斯妖魔就面临着了解自身所有质点状态的问题,这样就会引起无限退行;如果回答“不是”,那么或者拉普拉斯妖魔活动于宇宙之外,这与宇宙的无所不包的定义相矛盾,或者拉普拉斯妖魔只能是虚幻的存在,这也就否定了它的现实可行性。这个问题对于笛卡尔妖魔并不存在,笛卡尔妖魔不需要知道宇宙的一切,甚至可以一无所知。量子力学的困难和混沌现象对于笛卡尔妖魔来说也不是问题。一个有权一手遮天的骗子并不需要太多的‘智慧’何况这个天并不大,只包括一个认识主体的所有输出输入信息。因此比起拉普拉斯妖魔,笛卡尔妖魔的神通可以小得多。从我们可以精确地预测日蚀和月蚀可以看出,我们自己在某些领域可以算得上是个准拉普拉斯妖魔。计算机科学中近几年发展起来的“人工现实感”(或称“虚拟现实感”)是我们已经实现的准笛卡尔妖魔。水平更低的准笛卡尔妖魔可以举电子游戏机为例,每当我看到聚精会神地玩电子游戏机的人,我都不免产生一个疑问:到底

是他在玩电子游戏,还是编游戏程序的人通过自己造的笛卡尔妖魔在玩他呢?推而广之,我们非常投入地看电影、看电视剧、看小说,不也是暂时地沉浸在笛卡尔妖魔的怀抱里吗?如果在看小说时我们随时提醒自己:“这只不过是印在纸上的铅字,这些故事都是作家臭编的”,那还不如不看了。再往大里看,文化环境本身就是一个巨大的笛卡尔妖魔。电影总要散场,小说总要读完,我们总能回到现实之中,如梦方醒,想起自己该吃夜宵了,以前故事都不是现实。但文化之梦伴随我们从生到死,醒的机会不多,所以这种梦不易被察觉,它的真实性很少被怀疑,只有当你进人另一个文化圈时,才能发现自己的文化。例如你到了外国,语言不通,生活习惯格格不入,你认为理所当然的事,在这里是稀奇古怪,你认为稀奇古怪的事,在这里理所当然。半年或一年之后,你开始用外语说梦话,几年之后,你的言谈举止和当地人没有区别,你用外语和外国人的逻辑思考问题,你已经被另一种文化浸透了。可是当你再回中国,飞机一着陆,周围的景物和空气的气味会唤醒你的一切原有的文化适应,你如梦方醒,完全恢复了一个中国人的所有反应,再回想在外国的生活则恍若隔世。如果其后你也频繁往来于两国之间,头脑中的文化开关可以迅速切换,在外国时觉得中国在

梦中,在中国时则外国如梦,无法回答哪个是真正的现实,就像庄子一样,弄不清自己到底是蝴蝶还是庄子,你也弄不清自己到底是中国人还是外国人,这时你也就体会到了有两个不同的笛卡尔妖魔时的感觉。

目前人工现实感的研究发展很快,也有人在开发使用人工现实感的电子游戏,或将人工现实感用于商品宣传以及更有身临其境感觉的模拟训练装置。但是本书所感兴趣的不是人工现实感能在多大程度上接近真实的现实感这种技术问题,而是在人的认知过程中现实感从何而来,即为什么我们会感到客观世界是实实在在的。人工现实感或笛卡尔妖魔的哲学意义在于,我们感觉到的实在并不证明本体论意义上的实在。人工现实感是否完善或笛卡尔妖魔是否足够神通广大并不重要,关键在于它能否长期稳定,一手遮天。“代沟”现象可以看成为分布于时间轴上的两个不同的文化笛卡尔妖魔在作怪。我们可以进行这样一个思考试验:一个婴儿从一出生起就被放在一个人工现实感的装置中养大,即使这个装置不太完善,他也不会发现他不是生存于真实的世界中,只要我们能够保证他的全部感觉来自于这个装置。

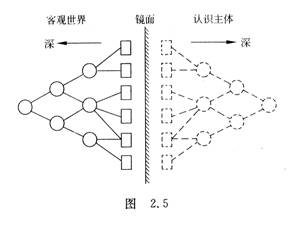

只要我们放弃本体论的存在观而接受认识论的存在观,那么笛卡尔妖魔对我们不会造成任何威胁。认识论的存在观认为,存在是认识主体对于其输入及输出信息进行加工而建立的稳定、经济、可预测的关系。这个说法过于精炼了,还需要加一些解释才易于理解。图2.6是一个示意图,说明认识主体与客体的关系只依赖于感觉输入与动作输出。我们不需要假定在认识客体中事先存在的本体论意义上的客观真理或客观规律,也不需要假定认识主体与客体之间的先定和谐。对于认识客体我们只要求它提供动作与感觉之间以及时间先后的感觉之间的相对稳定的关系。至于这个关系是由本体论意义上的客观实在引起的,还是由笛卡尔妖魔制造的,对于认识主体来说,既不可能知道,也没必要知道。认识主体所需要做的和可能做的,只是对输出输入信息按照三大原则进行加工,制造出实在的感觉和深刻的理论。我们所看到的客观实在,只能是我们头脑中由信息加工而产生的世界像,对这个世界像的要求不是“真实”,而是有利于认识主体的存在。生物学的研究表明,青蛙眼里的世界与我们眼里的世界是不同的,争论二者哪个更“真”没有多大意义,重要的是我们的世界像有利于我们生存,而青蛙的世界像有利于青蛙生存。

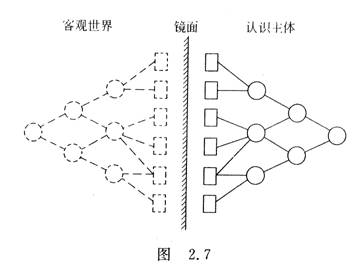

按照非本体论的认识论观点所建立的认识论模型是一个逆镜模型,如图2.7所示,它相当于把图2.5的镜面翻了一个面,即镜面是朝向认识主体的。称之为逆镜模型是与图2.5的本体论的认识论正镜模型相对而言的。图2.7中实线的方块代表由认识主体的输入输出按三大原则建立起来的具有现实感的现象模型,圆圈则代表关于客观的深层规律的理论,连线表示现象与理论以及理论与理论之间的关系。认识主体之中的这些认识结果的总和构成了我们的世界像。我们所看到的“客观世界”是这个世界像向认识客体的方向的投影,即图中由虚线所构成的部分,也就是说,认识主体中的世界像是实在的,而所谓的“客观世界”是这个世界像映在镜面背后的虚像。

认识论的逆镜模型完全避免了主客观的一致性问题,在逆镜模型中主客观的一致性是不言而喻的。“我觉得最难以理解的事情就是这个世界竟然是可以理解的。”对于爱因斯坦这个难题现在我们可以回答:“因为这个世界就是我们按照易于理解这一原则建立起来的。”易于理解当然符合稳定、经济和可预测原则。

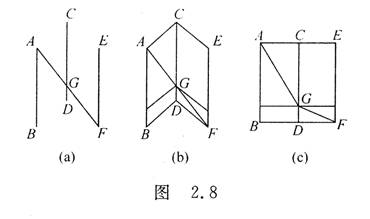

认识论的逆镜模型是建立在“善理”而非“真理”的基础之上的,因此感觉的信息加工过程中的“失真”就不再是一个问题,也就是说感觉器官的结构和信息加工的方法并没有“保真”的义务,只负担把信息加工成更好的世界像(或称为世界模型)的任务。分类和识别是制造和使用世界模型的重要步骤,是发生于认识主体中的以善理为根据的过程,所以丑小鸭定理在逆镜模型中不会引起任何理论困难,关于我们的感觉是在求善而不是求真,可以用一个简单的错觉例子加以说明。如图2.8所示。图2.8(a)中有二条等距平行线,不论从直观上看还是几何学证明,显然A G与GF相等,但是把(a)图加上几条线变成(b)图,则看起来AG比GF要长。这个错觉说明我们的感觉过程对(b)图作了一种立体的解释,把(b)图看成是(c)图折一个角度后形成的三维空间结果在平面上的投影,而对于(c)图来说,AG比GF更长是很显然的。这说明我们的感觉在未被意识之时进行了非常复杂的计算,这是一种必要的能力,没有这种能力我们就不可能从一张照片上看出立体的关系,正是这种能力产生了图2.8(b)的“错觉”。我们的感觉并不“诚实”,但它非常“聪明”。我们的世界模型并不“求真”但是“求善”。这样的例子是不胜枚举的。

刚接触到“逆镜模型"的人可能有不少地方感到难以接受,甚至把它误解为某种唯心主义学说的变种。例如允许笛卡尔妖魔的存在这一点就有可能让一些人感到恐慌。想象我们的生活仅仅是模拟器中的幻象,实在令人不安,假如哪天有人把模拟器的电源关了,那我们不就完蛋了吗?这种担心实属杞人忧天,首先即使假定我们真是生活在笛卡尔妖魔的怀抱里,这个笛卡尔妖魔给我们提供的稳定性也不会小于现实的世界,再说现实世界也并非绝对稳定的,我们都早晚有一天会死,而且不知哪天死,如同佛教所说的“无常”,但是我们也没有理由为此惶惶不安而耽误了享受生活,那样做是非常不经济的。我们可以用爱因斯坦的一句话来形容笛卡尔妖魔:“上帝深奥莫测,但他并无恶意。”逆镜模型只是说没有必要追究笛卡尔妖魔与现实的区别,因为这种区别只对本体论的认识论者才有意义,对非本体论的认识论是没有意义的。非本体论的认识论的一大特点是把主要的注意力放在研究认识主体而不是客观世界,对客观世界只作最低限度的假定。有些人可能认为逆镜模型会导致“唯我论”,即这个世界上只有认识主体自己存在而他人都是幻影,并不存在。这种想法仍然是起源于本体论的。以我们的认识论的存在观来说,不论是自己还是他人的存在,都只依存于世界模型的稳定性,自我与他人的存在理由是一样的,不如说自我的存在是在理论上更有趣也更困难的问题。以“祭神如神在”的观点看,自我的存在和他人的存在都是认识主体所制造的世界模型中不可缺少的假定,如果不假定自己和他人的存在,那么我写这本书给他人(读者)看就成了没意义的行为,这本书本身也就不存在了,只不过这些存在都没有必要赋予本体论意义而已。

逆镜模型不假定客观世界(认识客体)在本体论意义上的存

在,不假定客观世界背后隐藏着规律或理论,不假定主客观之间的先定和谐,但对于认识客体并不是一无所求的。为了讨论在逆镜模型中对认识客体的要求,以及与此密切相关的休谟问题,我们先看两个故事和沃特金斯对归纳的实用问题的解答:第一个故事是大家熟悉的“守株待兔”。农夫正在锄地,一只兔子跑得飞快撞死在田里的树上,农夫不费吹灰之力得到了兔子,于是他不再锄地而每天坐在田里等兔子,兔子再也没来而农夫终于饿死了。第二个故事是“公鸡哲学”。一只小公鸡在进行一个推论:“我在出壳的第一天吃到了米,第二天也吃到了米……第一百天也吃到了米,因此,今天是第一百零一天,我也将吃到米。”养鸡的主妇正在考虑要拿不会下蛋的公鸡做菜,看到这只正在进行哲学沉思的公鸡显得有点发呆,不太活泼,万一是鸡瘟传染起来可不妙,于是一把抓过这只公鸡杀了,做成炸八块。第一百零一天公鸡终于没有吃到米。这个故事是数学教师讲给学生听的,在数学归纳法之中如果一个定理不能从对于n正确推出n+1时正确,那么哪怕证明了从n=1到n=100时都正确,也不能说n=101时也正确。

从演绎主义的角度看,“守株待兔”与“公鸡哲学”都是不合乎逻辑的,但是在任何一种依靠实验验证的科学之中,我们都只能依靠“公鸡哲学”,甚至“守株待兔"的方法也并非不可取,从一个偶然的实验错误引出了大发明在科学史上也不乏其例。这就是归纳的实用问题,即我们在决定未来的行动方案时以过去验证成功的理论为指导为什么是合理的。

以善理为基础的逆镜模型由于不包含真理概念而避免了理论上的休谟问题,不会发生一方面说要追求真理而一方面又证明不可能得到真理的令人沮丧的结局,但是归纳的实用问题依然存在,即我们有什么理由期待过去表现很好的理论在将来也表现好,过去预测成功的理论在将来仍能预测成功。从逻辑上看,这仍然是一种公鸡哲学。沃特金斯对此作了非常巧妙的论证,他利用了在不确定条件下作出合理抉择的一个假定,即在不确定情况,选择对未来更弱的预测为前提的方针是合理的。因为如果其他方面相等,一个更弱的预测比一个更强的预测的错误可能性更小。按照这个假定,如果我们认为过去验证成功的理论在未来会不成功,那么我们就等于作出了一个很强的预测,即客观世界在现在发生了重大的变化,而认为过去成功的理论在未来仍然成功就不需要作这个预测,但是这个论证仍然使我们感到是在用公鸡哲学证明公鸡哲学,因为我们认为客观世界现在发生重大变化的预测与不发生重大变化的预测相比是一个更强的预测这一点本身只能从公鸡哲学中找根据。

在逆镜模型之中,我们用对认识客体的基本假定来论证公鸡哲学的合理性。对于逆镜模型的认识客体所作的要求比其他认识论要少得多,但是仍然有一点最低限度的要求,即认识客体必须向认识主体提供相对稳定的相关关系。从空间上说,客观世界向认识主体提供的输入信息与认识主体的输出信息不能是完全无关的;从时间上说,认识主体先后得到的输入信息之间不能是完全无关的。所有这些关系应具有相对的稳定性。公鸡哲学的合理性就建立在这种稳定性的基础之上,但是由于这种稳定性是相对的而不是绝对的,所以公鸡哲学在逻辑上不能保证我们绝对成功。不过公鸡如果用第5天之前的经验去预测第6天之后的事,那么还是有9 5天是成功的。

我们怎样才能证明对客观世界所作的稳定相关假定是成立的呢?可以用归谬法(反证法)来证明。假如一个认识主体面对一个非常糟的笛卡尔妖魔,这个妖魔毫不理睬认识主体的输出信息,对认识主体的输入不发出任何信息或是只发出白噪声(对白噪声不熟悉的读者可以在电视台不播放的时间打开电视机,开大音量,就可以看到和听到近乎白噪声的东西。),那么这个认识主体就不可能建立起任何一个稳定的世界模型。这个认识主体能不能认识到“这个世界是个白噪声源”呢?不可能。因为这个认识主体连“白噪声”的概念也建立不起来。从进化的角度看,这个世界如果不具备相对的稳定性,进化中被选择的一切性状在其后都会立即失去优越性,一切生物都会灭绝,当然人类也不会产生。但是这种稳定性不是绝对的,所以在生物进化史上灭绝了的物种比现存的要多得多。这也是公鸡哲学的宿命。人类作为认识主体本能地厌恶白噪声,由此可以理解为什么爱因斯坦不喜欢让上帝掷骰子。

对客观世界的稳定相关假定与认为客观世界是有规律的有什么不同呢?其不同点在于,如果从本体论意义上考虑客观世界所固有的规律,那么这个规律就具有惟一性和绝对性,认识的任务就是发现这些规律;而稳定相关假定只提供认识主体以建立世界模型的原材料,从这些材料出发所能建立的模型是有无限多种的,理论的生产不是靠发现,而是靠发明。这种说法有时会引起一种误解,好像认识在很大程度上是凭空捏造的,那么就很难解释为什么很多人会对客观世界有大致相同的看法。对于这种共性可以有多方面的解释:首先是人类生活在共同的相对稳定的物理世界和文化环境之中,而人类作为一个生物种具有大致相同的基因组合,因而有大致一致的由基因决定的认知基本结构,而且具有共同的生物价值观(三大原则),再加上人们绝大多数的认识来自于对文化传统的继承,对于个人来说自己发明的只是极少部分。这就是人们可以取得共识的原因。但是正如每个人都有不同的相貌一样,每个人的世界像都会由于基因、经历、局部文化环境、文化层次的价值观的不同而有所不同。

在本章的开头我们提出了建立工程认识论的任务,即要通过本章建立起具有工程可实现性的认识论。为此我们首先通过比较文化学来建立非本体论的认识论概念,然后说明从认识论中铲除形而上学的必要性,并建立善理的理论基础三大原则以代替真理这一形而上学的集中表现,最后提出逆镜模型作为工程认识论的具体形式。工程认识论作为非本体论的认识论,把本体论所引起的形而上学问题转化为认识论中的非形而上学问题,为认识和认知的研究确定了科学的方向。例如我们不再问“月亮在我们不看它的时候是否存在?”而是问“为什么在我们不看月亮时也会认为它存在?”,我们不再问“概念或符号与客观事物具有怎样的对应关系?”,而是问“在认知过程中概念是怎样产生的?”,我们不再问“机器能有意识、感觉和感情吗?”,而是要问“意识、感觉和感情在认知过程中起什么作用怎样在机器中实现这种作用?",我们不再问“机器能有自由意志吗?”,而是问“人为什么会有自由意志的错觉?如何在机器中实现这种错觉?”等等。这种排斥形而上学的科学态

度将作为本书全书的指导思想,在后几章中问题的设定都将依据这种态度。

总而言之,工程认识论把“怎样才能认识客观世界的本来面目?”的问题变为“认识主体怎样建立起客观世界的有效模型?”的问题。讨论前者可能会引起诸多形而上学的、科学所无能为力的问题,而后一个问题则没有这个危险。当然,后一个问题的工程可实现性还不够明显,排斥形而上学仅仅是工程可实现性的必要条件,并不是充分条件。我们所提出的输出与输入信息的稳定相关条件只构成一个开端,而存在原则、经济原则和预测原则只是一组约束条件,由此出发到达建立世界模型还有很多未知的部分,但这不再属于哲学层次,将在后几章作为认知科学的问题进行探讨,从而对于意识、感情、感觉、分类、识别、自由意志、创造、学习、灵感、欲望、思考、熟练等认知过程中的各种现象给出机械论的解释,但是哲学层次的结果也已经能够使我们对于认知科学中某些研究方向所遇到的困难作出解释,例如符号主义和逻辑主义,其符号与现实之间的对应关系问题是一个哲学上的形而上学问题,不可能用

科学的方法解决,这是无法制造常识系统的根本原因。符号与逻辑是认知的产物而不是认知的根据,因此符号主义路线不可能引导我们走向对认知过程的深入理解。

近代物理学的发展,相对论和量子力学的建立,使得“观察者”(认识主体)成为物理学中不可忽视的一个因素,由此也引起了一些困难的哲学问题。这些困难是不是由本体论以及建立在本体论基础上的认识论所引起的?我们在此提出的认识论观点是否可以对“薛定谔的猫”作出合理的说明?这是个令人感兴趣的问题,但是由于这个问题与本书目标关系不大,(更诚实地说是由于笔者对量子力学知之甚少)在此不能作深入探讨,只留下一个“接口”,以引起对此有兴趣的人进行思考。